В 30-е годы художественная культура становилась все более канонической, в ней утвердилась строгая иерархия жанров и тем. Она откровенно ориентировалась на «социальный заказ» правящей элиты. Например, уделяя большое внимание показу событий революции и гражданской войны, созданию образов вождей, художники, писатели, кинематографисты зачастую сознательно создавали картины и образы, имевшие мало общего с реальной действительностью. Так, в официальных портретах Сталина исчезали недостатки его физического облика — перед зрителями представал не живой, реальный человек, а символ, олицетворение идеи. Одновременно существенной трансформации подвергалась в литературе и искусстве отечественная история.

Преображению на основе идеологических установок подлежало не только прошлое, но и будущее. Так, появившиеся в 30-е годы в качестве ответа на рост военной угрозы «оборонная литература», «оборонный кинематограф» изображали в полном соответствии с официальными прогнозами будущую войну как лихой поход, как мгновенную победу над врагом без жертв и трудностей. Например, герой фильма «Танкисты» был послан в разведку, но перевыполнил задание — начал военные действия, добрался до Берлина и взял в плен Гитлера. После начала войны один из руководителей Союза писателей А.Сурков вынужден был признать, что до войны мы часто дезориентировали читателя насчет подлинного характера будущих испытаний. Мы слишком облегченно изображали войну. Я не хочу никого обижать, но лозунги и в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим, «кипучая, могучая, никем непобедимая», культивировали бездумное самолюбование… До войны мы читателю подавали войну в пестрой конфетной обертке, а когда эта конфетная обертка 22 июня развернулась, из нее вылез скорпион, который больно укусил нас за сердце,— скорпион реальности трудной, большой войны».

Специфика массовой аудитории 30-х годов (прежде всего низкий уровень образования и культуры) не только обусловливала ее интерес к наиболее понятным и доступным формам культурной жизни (особенно к кинематографу), но и делала их чрезвычайно действенными. Б.Бабочкин, анализируя успех фильма «Чапаев», писал, что для зрителей 30-х годов непосредственность восприятия фильма, «полная вера в подлинность, первозданность происходящих событий приближалась к своему абсолюту, к своим ста процентам». Визуальные экранные образы, как и герои литературы, прочно входили в сознание людей, воспринимались ими с большим доверием. Возможности искусства активно использовались правящей элитой для создания мифа о счастливой жизни народа, строящего социализм, для манипулирования общественным сознанием.

Главным критерием оценки произведений культуры в 30-е годы являлось их соответствие официальной идеологии. С деятелями культуры, произведения которых не соответствовали жестким требованиям «социалистического реализма», велась непримиримая борьба. Так, во второй половине 30-х годов была проведена кампания за преодоление в искусстве «формализма» и «натурализма». В формализме обвинялись Д.Шостакович, С.Эйзенштейн, Н.Заболоцкий, Ю.Олеша, И.Бабель. Художники А.Лентулов и Д.Штеренберг были названы «пачкунами со злостными намерениями».

Важнейшей особенностью советской культуры стал жесткий контроль над ней со стороны партии и государства. Уже в 20-е годы были национализированы учреждения культуры» начала складываться система управления ею, которая просуществовала вплоть до 90-х годов. В 1922—1923 гг. были созданы Главлит и Главрепертком, которые следили за соблюдением цензурных требований в прессе и за репертуаром театров и кинотеатров.

Еще более усилился партийно-государственный контроль за различными сферами культурной жизни в 30-е годы. Тогда были созданы творческие союзы, вне которых работа деятелей культуры была невозможна, а также ряд специальных органов, осуществлявших централизованное руководство культурой: Всесоюзный комитет по радиовещанию, Комитет по делам искусств, Главное управление кинематографии, Всесоюзный комитет по делам высшей школы и др.

По отношению к культурному наследию был провозглашен принцип «овладения» им, т.е. признавалась необходимость культурной преемственности, сохранения традиции. Однако под овладением подразумевалось переосмысление, переоценка духовного наследия прошлого под углом зрения классовых интересов пролетариата. Всю культуру разделили на прогрессивную и реакционную, которую можно и нужно было отбросить. В результате для целого ряда поколений советских людей литература, искусство, философия начала XX в. остались неизвестными, поскольку оценивались как упадочнические и декадентские.

В 30-е годы усилился прагматический, утилитарный подход к культуре, ее развитие напрямую увязывалось с решением текущих хозяйственных задач. В условия форсированной индустриализации одной из важнейших задач культурной революции была признана быстрая подготовка достаточного количества работников, обладающих необходимыми знаниями и умениями. Если накануне Октябрьской революции три четверти взрослого населения России не умели ни читать, ни писать, то уже к середине 30-х годов подавляющая часть взрослого населения стала грамотной. В этот период быстро развивалась не только начальная, но и средняя и высшая школа. Как и в других областях культуры, в системе образования последовательно осуществлялся классовый подход. Преимущественным правом поступления в вузы пользовались выходцы из рабочих и крестьян, прием «социально чуждых элементов» был ограничен.

Анализ социокультурных процессов этого периода показывает, что советская культура формировалась как культура городская, индустриальная. В этом качестве она противостояла не только культуре буржуазной, но и культуре крестьянской. По сути своей она была массовой культурой. В ней тесно переплетались процессы, свойственные культуре эпохи индустриальных революций, и специфические, обусловленные своеобразием развития советского общества. К первым следует отнести прежде всего демократизацию культуры и образования, возникновение и распространение новых видов искусства, основанных на использовании технических средств (радио, кино), благодаря которым достижения культуры стали доступны самым широким слоям населения, формирование массовой культуры.

Спецификой советской культуры стала ее глубокая идеологизация, директивное утверждение единого художественного метода (унификация культуры), ограничение свободы творчества, утрата значительной части культурного наследия, аннигиляция (уничтожение) культурных традиций, возведение массовой культуры в ранг официальной, утилитарное отношение к ней, изоляция, оторванность от мировой культуры.

Если оценивать послереволюционное развитие России с точки зрения разрешения общественных противоречий, то можно сделать следующие выводы. В ходе революции и гражданской войны были сняты противоречия, которые касались насущных, злободневных потребностей и интересов беднейшей части населения, не требовали больших интеллектуальных усилий, мобилизации значительных средств. Выбранный правящей партией на рубеже 20—30-х годов курс на форсирование социалистического строительства объективно, по сути, был своеобразной формой цивилизационного рывка, в ходе которого в значительной степени было ликвидировано технологическое отставание от уровня западных стран. Главным средством его осуществления явилось государство тоталитарного типа, т.е. стремящееся к тотальному (всеобщему) контролю за всеми сферами общественной жизни. В рамках советской системы решались задачи трансформации российского общества в индустриальное и городское. Она оказалась единственно реализуемым средством противодействия процессам дезорганизации, распада общественных структур.

Тоталитаризм не изменил основного направления развития материальной базы российского общества, явившегося общим для всей современной техногенной цивилизации. Он в чем-то даже ускорил этот процесс, заставив, однако, народ заплатить за него более высокую цену (колхозное крепостничество, массовые репрессии, низкий уровень жизни, отсутствие гражданских свобод и т.д.). Утверждение именно такого типа политической системы не может рассматриваться только как результат насилия. Она не смогла бы просуществовать в течение столь длительного времени, если бы не имела социальной почвы и не получила широкой поддержки, если бы не решала своими методами действительно насущных проблем общественного развития.

К концу 30-х годов большевики переходят на государственные, даже имперские позиции. Советская Россия стала рассматриваться правящей элитой как самодостаточное государственное образование со своими интересами, в том числе геополитическими. Логика развития системы, выросшей из партийной диктатуры, отбросила многие исходные идеологические установки, в том числе утопическую идею отмирания государства. Вместо этого на практике утвердилось «сверхгосударство».

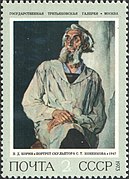

Корин, Павел Дмитриевич

| Павел Корин | ||||

П. Д. Корин, 1933 год |

||||

| Имя при рождении: |

Павел Дмитриевич Корин |

|||

|---|---|---|---|---|

| Дата рождения: | ||||

| Место рождения: |

Палех, |

|||

| Дата смерти: | ||||

| Место смерти: | ||||

| Страна: | ||||

| Жанр: | ||||

| Награды: |

|

|||

| Звания: | ||||

| Премии: | ||||

Работы на Викискладе Работы на Викискладе |

||||

Па́вел Дми́триевич Ко́рин (25 июня (7 июля) 1892, Палех, Вязниковский уезд, Владимирская губерния — 22 ноября 1967, Москва) — российский и советский живописец, монументалист, мастер портрета, педагог, профессор[источник не указан 250 дней].

Академик АХ СССР (1958; член-корреспондент 1954). Народный художник СССР (1962). Лауреат Ленинской(1963) и Сталинской премии второй степени (1952).

Содержание

[убрать]

Биография[править | править вики-текст]

Родился в Палехе в семье потомственных иконописцев. Брат — А. Д Корин, тоже художник.

После окончания сельской школы в 16 лет был принят учеником в иконописную палату Донского монастыря, руководитель которой, Клавдий Петрович Степанов, заметив талант юноши, сказал ему: «Учись, милый, Рафаэлем будешь».

М. В. Нестеров, узнав Павла Корина по работе в издательстве, для которого тот копировал нестеровские работы, пригласил его помогать расписывать церкви; через много лет, в письме от 26 июля 1935 года Корин писал своему учителю: «Вы бросили мне в душу Ваш пламень, Вы виновник того, что я стал художником».

В 1912—1916 годах П. Д. Корин учился в Училище живописи, ваяния и зодчества.

В 1920-е годы (до 1933), вместе с братом, работал в мастерской, находившейся в мансарде дома № 23 наАрбате[2]. Здесь его посетил Максим Горький, который принял самое активное участие в судьбе Павла Корина: он выхлопотал для него у советского правительства поездку в Италию.

В 1933 году переехал в мастерскую на Малой Пироговской улице (дом № 16), где жил и работал до конца жизни и где теперь расположен Дом-музей П. Д. Корина.

После войны Корин руководил реставрацией полотен Дрезденской галереи. Руководил реставрационной мастерской ГМИИ имени А. С. Пушкина. Во Владимирском соборе Киева реставрировал фрески и лично восстанавливал роспись В. М. Васнецова и М. В. Нестерова.

В 1958 году ему было присвоено звание народного художника РСФСР; он был избран действительным членом Академии художеств СССР. В 1962 году ему присвоено звание народного художника СССР.

В 1963 году за портреты М. С. Сарьяна, Р. Н. Симонова, Кукрыниксов, Р. Гуттузо — П. Д. Корину была присуждена Ленинская премия. В этом же году состоялась персональная выставка художника по случаю 70-летия со дня рождения и 45-летия творческой деятельности.

В 1966 году подписал письмо 25 деятелей культуры и науки на имя генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации Сталина[3].

Умер 22 ноября 1967 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 1).

Творчество[править | править вики-текст]

Центральным, но так и не выполненным, полотном Павла Корина, замысел которого возник в 1925 году — во время похорон Патриарха Тихона в Донском монастыре, считается «Реквием» («Русь уходящая»[4]); для неё были выполнены 29 подготовительных портрета, однако подготовленный для картины холст остался нетронутым.

Наиболее известные работы: триптих «Александр Невский», портреты Георгия Жукова и Максима Горького. Тематическим картинам и портретам в исполнении мастера свойственны одухотворённость и волевая собранность образов, монументальная строгость композиции и рисунка.

Среди монументальных работ художника — мозаичные плафоны на станции «Комсомольская» кольцевой линии метро[5], витражи станции«Новослободская», мозаики станции «Смоленская» и «Павелецкая».

Обширная коллекция икон, собранных Кориным, является одной из известнейших и наиболее изученных в России.

Заслуги[править | править вики-текст]

- 1952 — Сталинская премия второй степени за мозаичные панно для станции метро «Комсомольская-кольцевая»

- 1954 — избран членом-корреспондентом АХ СССР.

- 1958 — народный художник РСФСР; избран действительным членом АХ СССР.

- 1962 — народный художник СССР.

- 1963 — Ленинская премия за портреты М. С. Сарьяна, Р. Н. Симонова, Р. Гуттузо, Кукрыниксов.

- 1967 — орден Ленина.

- Медали.

Память[править | править вики-текст]

- В 1968 году в Москве открыт Дом-музей П. Д. Корина (адрес: Москва, ул. Малая Пироговская, д. 16, флигель 2), ныне — филиал Государственной Третьяковской галереи.

- В Палехе Ивановской области в 1974 году был открыт Дом-музей семьи художника.

- Работы Корина на почтовых марках

-

Фрагмент триптиха «Александр Невский» (1942) на марке СССР

-

Почтовая марка СССР, 1973 год:

портрет С. Т. Коненкова

Семья[править | править вики-текст]

Жена — Прасковья Тихоновна, урождённая Петрова (1900—1992). Она была привезена девочкой в Москву, в Марфо-Мариинскую обитель для обучения ремеслу сестры милосердия. Ей хотелось научиться рисовать и Великая княгиня Елизавета Фёдоровна обратилась к Павлу Корину, выполнявшему в 1916 году её заказ по росписи усыпальницы подземного храма на территории обители, взять ученицу. Через три года, в 1919 году Павел Дмитриевич сделал девушке предложение, но только через семь лет, в 1926 году, получил согласие и они были обвенчаны в церкви на Арбате.

Мухина, Вера Игнатьевна

| Вера Игнатьевна Мухина | |||||

Скульптор В. И. Мухина (1937) |

|||||

| Дата рождения: | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Место рождения: | |||||

| Дата смерти: | |||||

| Место смерти: | |||||

| Страна: | |||||

| Жанр: | |||||

| Стиль: | |||||

| Влияние: |

Э. А. Бурдель, К.Ф. Юон, И.И. Машков. |

||||

| Награды: |

|

||||

| Звания: | |||||

| Премии: | |||||

Работы на Викискладе Работы на Викискладе |

|||||

Ве́ра Игна́тьевна Му́хина (19 июня (1 июля) 1889, Рига — 6 октября 1953, Москва) — советский скульптор-монументалист. С 1947 года по 1953 год — член Президиума Академии художеств СССР.

Академик АХ СССР (1947). Народный художник СССР (1943). Лауреат пяти Сталинских премий (1941, 1943,1946, 1951, 1952).

Содержание

[убрать]

Биография[править | править вики-текст]

Вера Игнатьевна Мухина родилась 19 июня (1 июля) 1889 года в Риге (ныне Латвия). Родительский дом сохранился — улица Тургенева, 23/25[2]). Родители относились к купеческому сословию, предки Мухиной жили в Риге после Отечественной войны 1812 года. Семья была состоятельная: в 1937 году у Веры Игнатьевны открылось наследство в 4 миллиона латов.[3]

Детские и девические годы (1892—1904) провела в Феодосии, куда увёз её отец, опасавшийся за здоровье дочери (Вере было два года, когда от туберкулеза умерла её мать).[3]

В Феодосии будущая художница получила первые уроки рисунка и живописи. Окончив гимназию и переехав вМоскву, она училась живописи в студиях К. Ф. Юона, И. О. Дудина и И. И. Машкова.

В 1912—1914 годах жила в Париже, где в Академии Гранд Шомьер училась у французского скульптора-монументалиста Э. А. Бурделя. Позже путешествовала по Италии, изучая скульптуры и живопись периодаРенессанса.

В 1918 году Вера Игнатьевна вышла замуж за военного врача Алексея Замкова. В 1923 году вместе сА. А. Экстер оформила павильон газеты «Известия» на первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве.

Вера Игнатьевна Мухина участвовала в осуществлении Ленинского плана монументальной пропаганды.

Выдающийся мастер XX века. Её монумент «Рабочий и колхозница» был установлен в Париже на Всемирной выставке 1937 года. Композиция В. И. Мухиной венчала советский павильон, спроектированный архитектором Б. М. Иофаном.

В 1939 году монумент был установлен недалеко от северного входа на Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ). С 1947 года эта скульптура является эмблемойкиностудии «Мосфильм».

В 2003—2009 годах была осуществлена реставрация монумента, и он был установлен насооружении-пьедестале, по внешнему виду приближенном к Парижскому павильону 1937 года.

В 1938—1939 годах В. И. Мухина работала над скульптурами для щусевского Москворецкого моста: «Гимн Интернационалу», «Пламя революции», «Море», «Земля», «Плодородие», «Хлеб». «Хлеб» (1939) — это единственная композиция, осуществлённая В. И. Мухиной, остальные были воссозданы по эскизам после её смерти.

Некоторые проекты В. И. Мухиной так и остались неосуществлёнными, в том числе памятники Я. М. Свердлову, В. И. Ленину и челюскинцам.

Один памятник М. Горькому был установлен в 1943 году у Белорусского вокзала Москвы, другой — в 1952 году в Нижнем Новгороде.

Вера Игнатьевна Мухина скончалась 6 октября 1953 года. Похоронена она в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 2)[4].

Работы В. И. Мухиной[править | править вики-текст]

в Москве[править | править вики-текст]

- Монумент «Рабочий и колхозница» рядом с ВВЦ.

- Скульптура «Наука» установлена у здания МГУ.

- Скульптуры «Хлеб» и «Плодородие» (другое название-«Урожай») около Водного стадиона.

- Скульптуры «Земля» и «Вода» (другое название-«Море») в Лужниках.

- Памятник П. И. Чайковскому у здания Московской консерватории.

- Памятник Максиму Горькому у Белорусского вокзала.

- Памятник Максиму Горькому у Института мировой литературы.

- Семь надгробий на Новодевичьем кладбище[5].

В других городах[править | править вики-текст]

- Скульптурная композиция «Фархад и Ширин» (арх. И. Ю. Каракис) для комплекса Фархадской ГЭС.

- Памятник Максиму Горькому в Нижнем Новгороде (архитекторы П. П. Штеллер и В. В. Лебедев) и т. д.

- Скульптура на крыше планетария в Волгограде — «Мир», последнее творение Веры Мухиной

Семья[править | править вики-текст]

- Надежда Вильгельмовна Мухина, в девичестве Мюде — мать

- Мария — сестра

- Профессор медицины Замков, Алексей Андреевич — муж (один из прототипов профессора Преображенского)

- Замков, Всеволод Алексеевич — сын. Физик[6]

- Алексей Веселовский — правнук

Награды и премии[править | править вики-текст]

- Сталинская премия первой степени (1941) — за скульптурную группу «Рабочий и колхозница» на ВСХВ (1937).

- Сталинская премия второй степени (1943) — за скульптурные портреты полковников Б. А. Юсупова и И. Л. Хижняка (1942).

- Сталинская премия первой степени (1946) — за скульптурный портрет академика А. Н. Крылова.

- Сталинская премия второй степени (1951) — за скульптурную группу «Требуем мира!» (с соавторами).

- Сталинская премия первой степени (1952) — за памятник М. Горькому у Белорусского вокзала в Москве.

- народный художник СССР (1943).

- орден Трудового Красного Знамени (1938).

- орден «Знак Почёта» (1945).

- орден «За гражданские заслуги».

Интересные факты[править | править вики-текст]

- После присоединения Латвии к СССР в 1940 году над Статуей Свободы в Риге нависла угроза сноса, и только благодаря вмешательству В. И. Мухиной памятник удалось сохранить[7].

- Некоторые приписывают В. И. Мухиной авторство дизайна знаменитого гранёного стакана советского образца[8]. Хотя документальных свидетельств этому нет, но при этом ссылаются на то, что творчество В. И. Мухиной связано с Ленинградским экспериментальном заводом художественного стекла, где скульптор создала много скульптурных работ и декоративно-прикладных предметов. Мухина увлеклась стеклом в конце 1940-х годов, а в это время нужно было создать стакан для общепита, форма которого подходила бы для посудомоечных машин и который был бы при этом достаточно прочным.

В. И. Мухина дружила с академиком Качаловым Н. Н., создателем отечественного оптического стекла.

Память о скульпторе В. И. Мухиной[править | править вики-текст]

- В Риге на улице Тургенева, д. 23/25, в доме, где родилась Вера Мухина, открыт музей.

- Народный «Музей Веры Игнатьевны Мухиной» работает в Феодосии.

- В Москве, в районе Ново-Переделкино, в честь скульптора названа улица.

- «Вера Мухина» — так называется теплоход ОАО «Северного морского пароходства».

- В 1953 году имя скульптора В. И. Мухиной было присвоено Ленинградскому высшему художественно-промышленному училищу.

- В Москве в Пречистенском переулке установлен памятник В. И. Мухиной; авторы памятника — Народный художник СССР М. К. Аникушин и Заслуженный архитектор РСФСР С. П. Хаджибаронов

- В Москве на доме 5А в Пречистенском переулке (где с 1947 по 1953 год жила и работала В. И. Мухина) в ноябре 1956 года была установлена мемориальная доска скульпторов З. Г. Иванова и Н. Г. Зеленской.

- Монумент «Рабочий и колхозница» изображён на значках и советских юбилейных монетах 1967 года и стал эмблемой киностудии «Мосфильм».

- Портрет В. И. Мухиной помещён на советской почтовой марке 1989 года.

- В городе Кривом Роге (Днепропетровская область, Украина) в честь скульптора названа улица в Долгинцевском районе города.