ОСТ (художественное объединение)

ОСТ, ОХСТ, Общество художников-станковистов — художественная группировка, основанная в 1925 году в Москве группой выпускников ВХУТЕМАСа во главе с Давидом Штеренбергом. Характерной чертой творчества ОСТа является воспевание советской действительности (индустриализации, спорта, проч.) с использованием приемов современного европейского экспрессионизма. Существовало до 1931 года.

Ведущие художники ОСТ сыграли важную роль в развитии советской станковой, а также монументальной живописи, книжной графики, плаката, театрально-декорационного искусства.

Содержание

[убрать]

Характеристика ОСТ[править | править вики-текст]

Создание объединения[править | править вики-текст]

В 1924 году состоялась Первая дискуссионная выставка объединений активного революционного искусства (Москва, Тверская ул., 54)[1], где принимали участие студенты ВХУТЕМАСа в составе следующих группировок:

- «проекционисты» (С.Лучишкин, С.Никритин, К.Редько, Н.Тряскин. А. Тышлер; группа сформировалась 1922 году).

- «конкретивисты» (П.Вильямс, К.Вялов, В.Люшин, Ю.Меркулов; выделились из группы «проекционистов» в 1924 году).

- «группa трех» (Александр Дейнека вместе с Ю. Пименовым и А. Гончаровым)

На следующий 1925 год они, вместе с присоединившимися к ним другими выпускниками, основали ОСТ, председателем которого, как наиболее почтенный и «старшина», был выбран Штеренберг, преподаватель ВХУТЕМАСа, учениками которого (а также В. А. Фаворского) были большинство участников объединения.

Членами-учредителями ОСТа были Ю. Анненков, Д. Штеренберг, Л. Вайнер, В. Васильев, П. Вильямс, К. Вялов, А. Дейнека, Н. Денисовский, С. Костин, А. Лабас, Ю.Меркулов, Ю.Пименов. Устав ОСТа принят в сентябре 1929 года.

- Председатель общества — Д. П. Штеренберг.

- Состав правления в 1925—1926 гг. — Л.Вайнер, П.Вильямс, Н.Денисовский, Ю.Пименов;

- 1927 год — П.Вильямс, Ю.Пименов, Л.Вайнер, Н.Шифрин[1].

Идеология[править | править вики-текст]

Название группировки — Общество художников-станковистов — было связано с бурными дискуссиями о судьбах и назначении искусства. Группа современных остовцам живописцев принципиально отвергла станковые формы творчества ради задач художественно-производственных, что членам будущего ОСТа пришлось не по нраву. Собственно Штеренберг, ещё на своем посту в отделе ИЗО как преподаватель способствовал развитию данногопроизводственного искусства, но как живописец и член ОСТа уже стал отстаивать плодотворность станковизма[2]. «Антистанковисты-производственники», а затем АХРР, стали основными противниками ОСТа.

После образования в 1922 году АХРРа — Ассоциации художников революционной России и её борьбы с «формализмом» (русским авангардом) закономерным стало появление ОСТа — объединения художников, которое также, как и АХРР, предпочитало советскую тематику, но не отвергало инструменты художественного языка, изобретённого в ХХ веке. В отличие от ахровцев, ориентировавшихся на весьма натуроподобный реализм передвижников, остовцы считали своим эстетическим идеалом новейшие европейские течения, в особенности экспрессионизм. Отчасти это было связано с тем, что большинство членов объединения были выпусками ВХУТЕМАСа — молодежью, стремившейся «выразить энергию и бодрость молодой страны». Представителем более старшего поколения был лишь Штеренберг. ОСТ стали называть «самой левой среди правых группировок».

|

...в эпоху строительства социализма активные силы искусства должны быть участниками этого строительства и одним из факторов культурной революции в области переустройства и оформления нового быта и создания новой социалистической культуры (Устав ОСТа)[3] |  |

Исследователи отмечают, что на первых порах в программе и практике ОСТа было много чисто умозрительного экспериментаторского пыла и озорства, но важно другое — в этом Обществе царила творческая атмосфера, в нем господствовал жадный интерес к революционной новизне современной действительности, к новым формам жизни, а не только к новым формам живописи и графики ради них самих[4].

ОСТ не бралось за революционные темы Гражданской войны (лучшие образцы которой представили ахровцы), а предпочитали мирные, светлые темы, «приметы XX столетия», типические явления современной им мирной действительности: жизнь индустриального города, промышленное производство, занятия спортом и др. В воспитательном плане определялась «ориентация на художественную молодежь». Они стремились отразить в отдельных фактах новые качества современной им эпохи. Основные темы:

- индустриализация России, недавно ещё аграрной и отсталой, стремление показать динамику взаимоотношений современного производства и человека

- жизнь города и городского человека XX века

- массовый спорт (футбол, теннис, спортивные соревнования и кроссы, гимнастика), который также стал характерной особенностью жизни советского общества.

Характеристика живописи[править | править вики-текст]

Члены ОСТа выступали за реалистическую живопись в обновленной форме, противопоставляя её беспредметному искусству и конструктивизму. ОСТ утверждало значение и жизнеспособность станковых форм искусства. Основной своей задачей остовцы, как и «ахровцы», считали борьбу за возрождение и дальнейшее развитие станковой картины на современную тему или с современным содержанием — в чем они полностью отличались от ЛЕФа. «Строгую реальность 1920-х годов ОСТ склонен был видеть поэтически и реализовать в профессионально и логично построенной картине, вступая, таким образом, в полемику и с документализмом АХРР, и с более отвлеченными исканиями авангарда»[5].

из Устава ОСТ:[6]

Считая, что только искусство высокого качества может себе ставить такие задачи, необходимо в условиях современного развития искусства выдвинуть основные линии, по которым должна идти работа (...)

а) отказ от отвлеченности и передвижничества в сюжете;

б) отказ от эскизности как явления замаскированного дилетантизма;

в) отказ от псевдосезаннизма как разлагающего дисциплину формы, рисунка и цвета;

г) революционная современность и ясность в выборе сюжета; д/ стремление к абсолютному мастерству (...);

e) стремление к законченной картине;

ж) ориентация на художественную молодежь.

Художники стремились выработать новый изобразительный язык, лаконичный по форме и динамичный по композиции. Для произведений характерны обострённая лаконичность формы, её нередкая примитивизация, динамика композиции, графическая чёткость рисунка.

«В поисках языка, адекватного их образно-тематическим устремлениям, „остовцы“ обратились уже не к передвижничеству, а к традициям европейскогоэкспрессионизма с его динамизмом, остротой, выразительностью, к современным традициям плаката и кино, обладающих свободным и точным чувством пространства, способностью острого, экспрессивного воздействия на зрителя (в особенности, стилистически тяготеющих к немецкому экспрессионизму)»[7]. «Им нужен был громкий и четкий голос, лаконичный и экспрессивный художественный язык, они смело вводили в картины приемы графики, плаката, фрески». «Стилистика была весьма передовой, включая элементы конструктивистского монтажа, равно как и приемы образного остранения и деконструкции, свойственные экспрессионизму и сюрреализму»[8]

«Все эти новые задачи определили и новые методы. Одним из принципов композиционного построения картины становится фрагментарность пространства. Сюжет, которому посвящено изображение, перестает быть замкнутым, становится органической частью бесконечного мира. Укрупняются и выдвигаются на первый план силуэты людей. Изображая их контрастно и цветом, и размером по отношению ко всему остальному, художники подчеркивают их динамическую мощь. Остовский станковизм, таким образом, вбирает в себя элементы монументальной живописи, надолго предоставляя этому виду искусства жизненное пространство внутри себя. Это тем более важно отметить и подчеркнуть, что советская эпоха испытывала насущную необходимость в монументальном пафосе своего образного воплощения, но при этом Советское государство не имело в те годы достаточных средств для развития градостроения и сопутствующего ему синтеза архитектуры с монументальным искусством»[7].

«Сплав современной сюжетики с современными формальными средствами—таков (...) курс, взятый ОСТом. Курс — принципиально совершенно правильный, от которого можно было ожидать плодотворных результатов», — писал критик Я.Тугендхольд[5].

«Соответствующая же традиция давала о себе знать долгие годы, активно влияя как на официальное, так и на неофициальное российское изо-искусство (именно ОСТ — даже в ещё большей степени, чем Бубновый валет, — стал стилистической базой для сурового стиля 1960-х годов)»[8].

Конец объединения[править | править вики-текст]

Дейнека уходит из ОСТ ещё 1928 году по соображениям принципиального характера. Одной из причин ухода было его несогласие с руководством общества, прежде всего с Штеренбергом, которым не нравилось, что молодёжь не ограничивается поисками живописной формы, а вторгается в смежные виды искусства — плакат, журнальный рисунок, театральную декорацию, пробует свои силы в создании монументальных тематических композиций.

Как с критикой отмечали исследователи Дейнеки, «после удачных выступлений в жанре тематической картины Штеренберг и примыкавшая к нему группа художников[9], стали отходить на позиции камерного станковизма с подчеркнутой условной интерпретацией окружающего мира. Их формально-стилистические эксперименты зачастую принимали лабораторный характер, облекались в чрезмерно искусственную форму. Дейнека и его единомышленники по ОСТ же стремились и к новаторству в идейно-тематической сфере искусства».

Между членами ОСТ существовали немалые расхождения в оценке значения отдельных видов и жанров искусства. «Наиболее последовательные станковисты отстаивали приоритет чисто живописных методов работы над журнальным рисунком, плакатом, монументальным панно, приверженцы интимно-лирической живописи выражали претензии к тем, кого увлекали поиски большого стиля эпохи. Скорее всего, Дейнеку не устраивало внутрицеховое размежевание художников, желание некоторых членов объединения утвердить приоритет чистых формальных новаций над поисками конкретной содержательной образности»[10]

Само же объединение в первоначальном составе просуществовало недолго. Уже в 1928 г. внутри него четко определились две группы художников, отличающиеся своими творческими позициями[3]:

- Одна из групп (в нее входили Вильямс, Дейнека, Лучишкин, Пименов и др.) тяготела к изображению городской жизни, новой техники, индустриального пейзажа, спорта, молодых, физически развитых людей. Их работы отличала динамичность, четкость композиции, графичность в передаче форм.

- Другая группа, объединявшаяся вокруг Штеренберга (Гончаров, Лабас, Тышлер, Шифрин и др.), работала в более свободной манере предпочтя лиричность и живописность рациональной организации произведений.

Первоначально профессиональные дебаты и полемика между членами обеих групп вскоре приобрели политическую окраску. Испытывая усиление идеологической цензуры и политические атаки со стороны АХРРа, а позднее и РАПХа, общество претерпело раскол (его обвиняли в формализме, буржуазном индивидуализме и т. п.). В начале 1931 года остовцы пришли к решению, что одна из групп должна выйти из Общества. Этой группой стали художники во главе со Штеренбергом, за которыми сохранилось старое название[3]. Оставшиеся художники вскоре отказались от названия ОСТ и заявили о себе как о новом объединении — «Изобригада» («Бригада художников»). (Некоторая часть участников также перешла в организованный в 1930 году «Октябрь», куда вошел Дейнека).

Правление оставшейся части ОСТа: Д.Штеренберг (председатель), А.Лабас, А.Тышлер и А.Козлов[1]. «Изобригада» (Ю.Пименов, П.Вильямс и др.) выступила с обвинениями в адрес своих недавних товарищей и заверениями в том, что отныне они будут «за публицистику в искусстве как средство обострения образного языка искусства в борьбе за боевые задачи рабочего класса»"[11]. Правление Изобригады: В.П.Тягунов — председатель; Адливанкин, Вильямс, Лучишкин, Пименов).

В конце концов, собственно ОСТ и его наследники, наряду со всеми другими художественными объединениями, оказалась распущена в 1932 году постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля «О перестройке литературно-художественных организаций». Его остатки влились в Московское отделение Союза советских художников.

Выставки[править | править вики-текст]

| Наиболее известные картины остовцев: |

|---|

|

Общество организовало 4 выставки[1]:

- 1925 (Москва, Музей живописной культуры, Рождественка, 11, в правом крыле здания Вхутемаса)

- апрель-май 1926 (Москва, Государственный Исторический музей)

- апрель 1927 (Москва. Музей живописной культуры)

- апрель 1928 (Москва, Музей живописной культуры)

Кроме того, в 1929 и 1930 годах ОСТ участвовал в двух передвижных выставках, в «10 лет Октября», 1927; «10 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1928), в «Выставке живописи, рисунка, кино-фото, полиграфии и скульптуры» на тему «Жизнь и быт детей Советского Союза» (1929, Москва) и в других тематических выставках, в том числе в выставке советского изобразительного искусства в Нью-Йорке (1929). В 1928 по приглашению немецкого обцества «Жюри фрай» («Juryfrei») в выставке немецких художников участвовали советские мастера, входящие в ОСТ (Берлин, 1928)[1].

Официально ОСТ просуществовал до 1932 года — но после 1928 г. не было проведено ни одной выставки.

Члены ОСТ[править | править вики-текст]

Всего ОСТ объединял более 30 художников.

основные:

- Анненков, Юрий Павлович

- Вильямс, Петр Владимирович

- Волков, Борис Иванович

- Гончаров, Андрей Дмитриевич

- Дейнека, Александр Александрович

- Купреянов, Николай Николаевич

- Лабас, Александр Аркадьевич

- Лучишкин, Сергей Алексеевич

- Меркулов, Юрий Александрович

- Пименов, Юрий Иванович

- Тышлер, Александр Григорьевич

- Штеренберг, Давид Петрович

прочие:

- Аксельрод, Меер (Марк) Моисеевич

- Алфеевский, Валерий Сергеевич

- Антонов, Федор Васильевич

- Барто, Ростислав Николаевич

- Барщ, Александр Осипович

- Берендгоф, Георгий Сергеевич

- Булгаков, Борис Петрович

- Бушинский, Сергей Николаевич (с 1928)

- Вайнер, Лазарь Яковлевич

- Васильев В.

- Вялов, Константин Александрович

- Горшман, Мендель Хаимович

- Денисовский, Николай Федорович

- Доброковский, Мечислав Васильевич

- Зернова, Екатерина Сергеевна

- Кищенков (Лик) Л. И.

- Клюн, (Клюнков) Иван Васильевич

- Козлова, Клавдия Афанасьевна

- Костин, Сергей Николаевич

- Коляда, Сергей Авксентьевич

- Кудряшев, Иван Алексеевич

- Игумнов, Андрей Иванович (с 1929)

- Люшин, Владимир Иванович

- Мельникова, Елена Константиновна

- Никритин, Соломон Борисович

- Нисский, Георгий Григорьевич

- Пархоменко К. К.

- Перуцкий, Михаил Семенович

- Побережская А. И.

- Попков, Иван Георгиевич

- Прусаков, Николай Петрович

- Тряскин, Николай А.

- Тягунов, Владимир Петрович

- Шифрин, Ниссон Абрамович

- Щипицын, Александр Васильевич

- Эллонен, Виктор Вильгельмович

- Купцов, Василий Васильевич

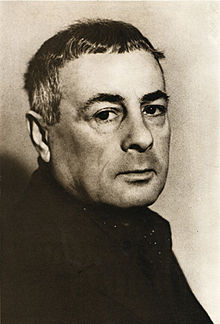

Тышлер, Александр Григорьевич

| Александр Тышлер | ||||

|

||||

| Имя при рождении: |

Александр Григорьевич Тышлер |

|||

|---|---|---|---|---|

| Дата рождения: | ||||

| Место рождения: | ||||

| Дата смерти: | ||||

| Место смерти: | ||||

| Подданство: | ||||

| Гражданство: | ||||

| Жанр: | ||||

| Учёба: | ||||

| Стиль: | ||||

| Награды: |

|

|||

| Звания: | ||||

| Премии: | ||||

Александр Григорьевич Ты́шлер (14 [26] июля 1898 Мелитополь — 23 июня 1980, Москва) — советскийживописец, график, театральный художник, скульптор. Заслуженный деятель искусств УзССР (1943). ЛауреатСталинской премии второй степени (1946).

Содержание

[убрать]

Биография[править | править вики-текст]

Алексндр Тышлер родился в Мелитополе (ныне — Запорожская область Украины) в семье ремесленника. В 1912—1917 годах учился в Киевском художественном училище, в 1917—1918 годах — в студии Александры Экстер[1].

В 1919 году Тышлер добровольцем вступил в РККА; служа при управлении Южного фронта, делал плакаты для окон окон РОСТА, иллюстрировал первые буквари на языках народов, до революции не имевших письменности: калмыцком, мордовском, татарском, а также на идиш. В 1921 году, после демобилизации из армии, поступил во ВХУТЕМАС, учился в мастерской Владимира Фаворского[1].

В 1927 году Александр Тышлер дебютировал как театральный художник, оформив ряд спектаклей в Белорусскои еврейском театре в Минске. В 1930-х годах работал в Москве, сотрудничал со многими столичными и ленинградскими театрами; с 1935 года оформлял спектакли ГОСЕТ\Московского еврейского театраа[2].

В первые годы театральным работам Тышлера были присущи черты экспрессионизма, вообще характерные для его творчества этого периода: подчёркнутая причудливость, нередко произвольность сценических образов, — в дальнейшем стиль художника менялся. С середины 30-х годов, начиная с «Короля Лира» в ГОСЕТе и «Ричарда III» в Ленинградском БДТ (оба — 1935 год), центральное место в театральном творчестве Тышлера занял Шекспир. Многие его работы внесли вклад в мировую «шекспириану»; Тышлер создавал сценические образы, пронизанные экспрессией и напряжённой эмоциональностью, легко трансформирующиеся конструкции, основанные на принципе устройства народного площадного театра[2].

В послевоенные годы эти черты зрелого Тышлера по разному трансформировались в постановках советской и современной зарубежной драматургии, в том числе в спектаклях «Мистерия-Буфф» В. В. Маяковского в «Театре сатиры» (1957), «Оптимистическая трагедия» Вс. В. Вишневского в Московском театре драмы и комедии (1956), «Святая Жанна» Б. Шоу в «Ленкоме» (1958), оперы «Не только любовь» Р. К. Щедрина в ГАБТ(1962). А. Г. Тышлер умер 23 июня 1980 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Награды и премии[править | править вики-текст]

- заслуженный деятель искусств УзССР (1943)

- Сталинская премия второй степени (1946) — за оформление спектакля «Фрейлехс» З. Шнеера в МГОСЕТ[2]

- орден «Знак Почёта»

Персональные выставки[править | править вики-текст]

- 1998 — «Александр Тышлер и мир его фантазии». Музей личных коллекций на Волхонке, Москва.

- 1988 — «Александр Тышлер. Ретроспективная выставка». Кузнецкий мост, 11, Москва.

- 1981 — «Александр Тышлер. 1898—1980». Дворец искусств им. К. С. Станиславского, Ленинград.

- 1978 — «Александр Тышлер». Выставочный зал Московского отделения Союза РСФСР, Москва.

- 1974 — «Александр Тышлер». Выставочный зал Московского отделения Союза РСФСР, Москва.

- 1969 — «Александр Тышлер». Выставочный зал Московского отделения Союза РСФСР, Москва.

- 1966 — «Александр Тышлер». ГМИИ им. Пушкина, Москва.

- 1964 — «К 400-летию со дня рождения В. Шекспира. А. Г. Тышлер. Выставка эскизов к шекспировским спектаклям». Центральный Дом литераторов,Москва.

- 1956 — Ленинградский Дом работников искусств им. К. С. Станиславского, Ленинград.

- 1943 — Выставочные залы Ташкентского отделения Союза художников Узбекской ССР, Ташкент.

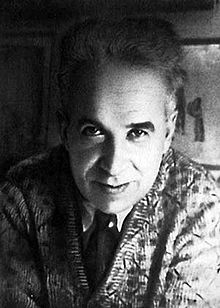

Штеренберг, Давид Петрович

| Давид Петрович Штеренберг | |

|

|

| Дата рождения: | |

|---|---|

| Место рождения: | |

| Дата смерти: | |

| Место смерти: | |

| Гражданство: | |

| Жанр: | |

| Учёба: |

Национальная высшая школа изящных искусств (Париж), Академия А. Витти |

| Стиль: | |

| Покровители: | |

| Влияние: | |

| Влияние на: | |

Давид Петрович Штеренберг (14 (26) июля 1881, Житомир — 1 мая 1948, Москва) — русский и советский художник, живописец и график, один из основных представителей современного русского изобразительного искусства первой половины XX века.

Содержание

[убрать]

Биография[править | править вики-текст]

Молодость и парижский период[править | править вики-текст]

Родился в еврейской семье в Житомире. Был учеником фотографа в Одессе, увлекался революционными идеями. В 1906 эмигрировал из России в Вену, как активный участник Бунда. С 1907 по 1917 жил в Париже. В Париже занимался фототипией и учился живописи сначала в Школе изящных искусств, а затем в академии А. Витти. Среди его сокурсников был голландский художник Кеес ван Донген. Жил Штеренберг в известном парижском фаланстере «Улей». Художник испытал влияние творчества Поля Сезанна и кубизма. С 1912 года принимал участие в экспозициях Парижского салона. Позже примкнул к Салону Независимых, сблизившись с другими художниками парижской школы: Липшицем, Кислингом, Диего Риверой, Марком Шагалом и прочими. Картины Штеренберга парижского периода часто противоречивы и неоднородны. Узнаваемый стиль у художника выработается только к концу пребывания в Париже.

Возвращение в Россию[править | править вики-текст]

После Октябрьской революции 1917 года Штеренберг возвращается в Россию, где политическое прошлое и знакомство с наркомом просвещения А. В. Луначарским сыграли свою роль. Знакомый с парижским творчеством Штеренберга, Луначарский назначает его заведующим Отделом ИЗО Наркомпроса. Наряду сНатаном Альтманом и другими деятелями российской культуры, он принял участие в конференции писателей, художников и режиссеров о сотрудничестве с советским правительством в Смольном в Петрограде (Санкт-Петербург). В 1918 году в Москве состоялась выставка участников Еврейского общества содействия искусству, в которой Штеренберг принимал участие наряду с Альтманом, Барановым-Россине иЛисицким.

Октябрьская революция застала Альтмана в Крыму, где он проводил отпуск. Известие о пролетарской революции принял восторженно и, не дожидаясь конца отпуска, вернулся в Петроград. И все же, как и многие русские интеллигенты, художник не понял масштаба и значения событий. Альтман решил: настало самое подходящее время осуществить давнишнее намерение — устроить персональную выставку в Нью-Йорке. Выполнить такое решение оказалось не просто. Настойчивость победила. Картины были собраны и упакованы. Новенький заграничный паспорт и проездной билет лежали в бумажнике. Но именно в этот момент к Альтману пришел странного вида человек: небольшого роста, с торчащими, чуть седеющими волосами. То был недавно вернувшийся на родину из Парижа живописец Давид Штеренберг.

Несколько лет назад Альтман и Штеренберг жили в Париже, в одном доме — многоугольном сооружении, напоминавшем провинциальный цирк. Парижане называют этот дом «Улеем искусства». Он и сегодня служит прибежищем для начинающих художников.

В 1914 году мастерскую Штеренберга посетил Луначарский. «Я отмечаю не столько богатство исканий Штеренберга, сколько необычно быстрые успехи, которые он делает… и более всего его уверенный вкус», — писал после этого посещения Луначарский в своей корреспонденции для газеты «Киевская мысль».

Теперь Штеренберг пришел к Альтману по эстренному поводу. При Комиссариате народного просвещения начинали создавать отдел изобразительных искусств, и нарком Анатолий Васильевич Луначарский предлагал Штеренбергу и Альтману принять участие в работе Комиссариата[2].

.

С 1918 по 1920 он был заведующим отделом изобразительного искусства Народного комиссариата просвещения. В 1918 году он опубликовал свою программную статью «Задачи современного искусства» в новостях Петроградского Совета. С 1920 по 1930 преподавал во ВХУТЕМАСе. В 1922 году в Москве Штеренберг принял участие в выставке еврейских художников, участником которой был и Марк Шагал. В этом же году он написал эссе для каталога Первой русской художественной выставки в галерее Ван Димена, в Берлине. Был участником объединения Комфутов (коммунистов-футуристов). В ЛЕФвступить отказался в связи с отрицанием теоретиками ЛЕФа станкового искусства. В 1925—1932 годах основатель и руководитель Общества станковистов(ОСТ).

Штеренберг сыграл значительную роль в становлении советского искусства, особенно в послереволюционный период, когда отдел ИЗО Наркомпроса объединял художников-авангардистов, отвергавшихся прежним официальным искусством. Штеренберг уделял большое внимание организации выставочного дела и вопросам художественного образования. Основную задачу советского искусства Штеренберг видел в необходимости повышения живописной культуры, тем самым недооценивая значение сюжетного, социально-активного искусства[3].

Творчество[править | править вики-текст]

Работал в жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт. Подражая импрессионистам в ранних пейзажах, в которых уже были заметны фактурные искания, художник стал писать работы в футуристическом плане. Перед Штеренбергом возникла задача, решение которой увело его от футуризма к кубизму, — проблема фактуры и объёма. Основной целью художника была передача различной фактурной обработкой двухмерной плоскости реальной трёхмерности в картине (например, «Простокваша» и др.). Однако в работах Штеренберга наметилось преодоление того абстрактного формализма, который привёл кубизм к деформации действительности. Штеренберг — новатор и авангардист. Его картины не были похожи на традиционную живопись. При этом они строго конкретны и изобразительны. Это изображения простых вещей, натюрморты. Предметы предельно просты: губка и мыло, керосиновая лампа, нож, бутылка. Две селедки на блюде и полбуханки черного хлеба... Одна, самое большое - три вещи, грубые и бедные, на голой пустоте холста, подчеркнуто плоскостного, лишенного и пространственной глубины, и объединяющей, обволакивающей предметы атмосферы. В то же время подчёркнут материал, структура поверхности вещей: гладкий фаянс и шероховатая хлебная корка, слоистая доска и скользкая рыбья чешуя.

Художник также прибегает к рельефу - некоторые изображения выступают из поверхности холста. Обращаясь к зрению, такая живопись возбуждает скорее осязательные, материально-конкретные ощущения. Одинокие предметы будто просятся из нее наружу, в живые человеческие руки. Простейший натюрморт, как визуальный текст, насыщен драматическим напряжением, сигнализирует об элементарных и необходимых человеческих ценностях. «Вся его живопись есть рассказ о хлебе насущном, которого надо припасти так немного, чтобы прожить, но над которым надо помучиться так много, чтобы достать», — сказал о Штеренберге искусствовед А. М. Эфрос. В портрете художник также соединяет максимальное обобщение с осязательной конкретностью образа-типа: крестьянская девочка («Аниська», 1926) с таким же бедным натюрмортом на столе за ее спиной; суровый старик крестьянин, величественный в холодной пустоте снежного поля («Старое», 1925—26).

Таковы и крестьянские образы в его сюжетной картинах «Колхозник», «Агитатор в деревне» (1927) — возвышенно-строгие, замкнутые, сосредоточенные. Художник достиг в них монументальности древней фрески. Наряду с сюжетными картинами, мастер не оставил без внимания натюрморты и пейзажи, крупнейшим мастером которых он являлся.

Основным занятием Штеренберга была живопись, но также он выступал в роли художника-постановщика в театре, работал в графике - книжной гравюре, рисовал книжки-картинки, используя принципы схематичного и плоскостного детского рисунка, во многом близкого к его стилю письма.[4].

Итоги[править | править вики-текст]

Среди учеников Штеренберга такие известные российские художники, как А. А. Дейнека, Ю. И. Пименов, А. А. Лабас, П. В. Вильямс, А. Д. Гончаров и другие. В 1930 году Штеренбергу было присвоено звание заслуженного деятеля искусства.

После 1930-х годов Штеренберг был вынужден работать в более реалистичной манере, так как с середины 1930-х его творчество стало диаметрально расходиться с изменившейся государственной линией в области искусства. В 1940-х годах подвергался резкой критике за формализм. Его независимый стиль перестал пользоваться спросом, постепенно его работы были изъяты из поля зрения общественности. Нападки критики тяжело отразились на моральном состоянии художника и нашли отражение в его поздних работах. Штеренберг глубоко осознал своё еврейское происхождение. Он писал своей жене Надежде: «У меня в жилах течёт восточная кровь, кровь моего предка, который написал «Песнь Песней», и нет лучше песни»[5]. В самом конце жизни в эскизных «Библейских мотивах» (1947—48) у художника наметился новый живописный язык, стали проявляться новые драматические интонации. Развить их он уже не успел. После его смерти в 1948 году он был практически забыт. Похоронен Штеренберг на Ваганьковском кладбище в Москве.

В контексте общего восприятия мирового изобразительного искусства творчество Штеренберга отличается особенным своеобразием. Его заслуга перед мировым искусством в том, что будучи солидарным с авангардным искусством, отстаивал в то же время основополагающее значение станковизма в формировании новой эстетики двадцатого века. «Основа творчества Штеренберга — предмет, воплощённый в оригинальной, неповторимой системе живописного натюрморта. В своем самодостаточном значении объекта аналитического искусства натюрморт художника тем не менее в полной мере наделен богатством социального и философского содержания»[6]. Работы художника находятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Житомира, а также в частных собраниях.

Сын — Давид Давидович Штеренберг (род. 1931) — известный художник-живописец и иллюстратор. Дочь — Виолетта (Фиалка) Давидовна Штеренберг — художница (9 августа 1918—1995). Брат — Абрам Петрович Штеренберг (1894—1979) — известный советский фотожурналист.