Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич

| Кузьма Сергеевич Петров-Водкин | |

|

|

| Дата рождения: | |

|---|---|

| Место рождения: | |

| Дата смерти: |

15 февраля 1939[2][1](60 лет) |

| Место смерти: | |

| Страна: | |

| Жанр: |

живописец, график |

| Награды: | |

Работы на Викискладе Работы на Викискладе |

|

Кузьма́ Серге́евич Петро́в-Во́дкин (24 октября (5 ноября) 1878, Хвалынск Саратовской губернии Российской империи — 15 февраля 1939, Ленинград) — русский и советский живописец, график, теоретик искусства, писатель и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1930)[3].

Содержание

[убрать]

Биография[править | править вики-текст]

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин родился 24 октября (5 ноября) 1878 года в городе Хвалынске Саратовской губернии Российской империи, в семье сапожника[3].

Будучи учеником четырёхклассного городского училища, Кузьма познакомился с двумя местнымииконописцами, у которых он мог наблюдать за всеми этапами создания иконы. Под впечатлением он пробует самостоятельно писать иконы и пейзажи масляными красками. В 1893 году он окончил училище.

Проработав лето в судоремонтных мастерских, по осени Кузьма отправился в Самару поступать в железнодорожное училище, но провалился. В итоге оказался в классах живописи и рисования Ф. Е. Бурова. Здесь он получил азы живописного искусства. Однако в 1895 году Буров скончался и образование осталось незаконченным. Позднее Петров-Водкин так вспоминал: «До окончания нашего пребывания у Бурова мы ни разу не попытались подойти к натуре, благодаря чему не получали настоящей ценности знаний».

Кузьма вернулся на родину, где ему помог случай. В Хвалынск приехал знаменитый петербургский архитектор Р. Ф. Мельцер. Он прибыл на Волгу по просьбе своей старой знакомой — помещицы Ю. И. Казарьиной, которая хотела попросить Мельцера выстроить для неё очередной особняк. Мать Петрова-Водкина, Анна Пантелеевна, работала горничной у сестры Казарьиной и показала архитектору рисунки своего талантливого сына. Мельцер был весьма поражён такой живописью и увёз Кузьму Сергеевича в Петербург, где дал хорошее художественное образование в петербургском Центральном училище технического рисования Штиглица. Хвалынские купцы, в том числе и Казарьина, присылали ежемесячно 25 рублей в помощь Кузьме, но тот считал это «подачкой, за которую потом нужно будет благодарить».

Свою работу художника Петров-Водкин начал с создания образа Богоматери с Младенцем на стене церковной апсиды Ортопедического института доктора Вредена в Александровском парке на Петроградской стороне. Для того, чтобы перевести эскиз своей иконы в майолику, Кузьма Сергеевич направился в Лондон, где картину обработали на керамической фабрике «Дультон».

В 1897 году Петров-Водкин переехал в Москву, где поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества(МУЖВЗ), где учился у Валентина Александровича Серова. В 1900 году работал на керамическом заводе в селеВсехсвятском под Москвой[4]. Окончил МУЖВЗ в 1905 году[5].

С 1905 по 1908 год занимался также в частных академиях Парижа. В этот период посетил Италию (1905) и Северную Африку (1907). В 1911 году Петров-Водкин стал членом объединения «Мир искусства».

Был одним из членов-учредителей Вольной философской ассоциации (Вольфила, 1919—1924)[6].

В 1924 году стал участником объединения «Четыре искусства».

В Советском Союзе Петров-Водкин много работал как график и театральный художник. Деятельность в театре начал в1913 году в театре Незлобина. Оформил спектакли «Орлеанская дева» Шиллера (1913), «Дневник Сатаны» поАндрееву (1923, Ленинградский театр драмы им. Пушкина), «Женитьба Фигаро» Бомарше (1935, Ленинградский театр драмы им. Пушкина)[7]. Занимался также литературным трудом, сочиняя рассказы, повести, пьесы и очерки. Писал теоретические статьи, занимался преподаванием.

Петров-Водкин был одним из реорганизаторов системы художественного образования. С 1918 по 1933 г. он преподавал последовательно в Петроградских Государственных свободных художественных учебных мастерских (ПГСХУМ), ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН, Институте пролетарского изобразительного искусства (ИНПИИ), ИЖСА.

В августе 1932 года К. С. Петров-Водкин избирается первым председателем Ленинградского отделения Союза советских художников (ЛОССХ).

Художник скончался 15 февраля 1939 года в Ленинграде[3]. Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Творчество[править | править вики-текст]

Характер творчества[править | править вики-текст]

В начальный период творчества Петров-Водкин испытал сильное влияние зарубежных мастеров символизма и «модерна». Он считается одним из выразителей символистических тенденций в русской живописи в этот период. С 1910-х годов он перешёл от аллегорических к целостным монументально-декоративным произведениям. Петров-Водкин испытывал интерес к живописи раннего Возрождения и русской иконописи, результатом чего считается разработка им сферической перспективы. Художник также создавал тематические картины, портреты, натюрморты[8][9].

Эротизм в творчестве[править | править вики-текст]

Некоторые работы Петрова-Водкина были восприняты как содержащие эротизм[10].

Одна из наиболее известных ранних работ — «Сон» (1910) изображает двух обнажённых женщин, которые пристально смотрят на спящего обнажённого мужчину. Картина вызвала дискуссию среди художников и резкую критику в прессе. Она стала предметом спора между двумя знаменитыми художниками: главным защитником картины выступил Александр Бенуа, а самым резким критиком — Илья Репин[11].

Среди картин Петрова-Водкина немало изображений обнажённых мужчин.

Работы находятся в собраниях[править | править вики-текст]

- Государственная Третьяковская галерея, Москва.

- Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

- Коллекция Дома-музея Максимилиана Волошина, Коктебель.

- Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева[12]

Адреса в Санкт-Петербурге — Петрограде — Ленинграде[править | править вики-текст]

- 1909 год — доходный дом И. Б. Лидваль — Каменноостровский проспект, 1;

- 1915—1924 — 18-я линия, 9, кв. 22;

- конец 1927 — 02.1936 года — лицей — Детское Село, Комсомольская улица, 2;

- 02.1936 — 15.02.1939 года — дом Рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества работников искусств — Кировский проспект, 14, кв. 20.

Ученики[править | править вики-текст]

- Аб Павел Ефимович (1902—1974)

- Асламазян Мариам Аршаковна (1907—2006)

- Белаковская Виктория Марковна (1901—1965)

- Горб Владимир Александрович (1903—1988)

- Деблер Александр Адольфович (1908—1981)

- Дмитриев Владимир Владимирович (1900—1948)

- Дормидонтов Николай Иванович (1898—1962)

- Захарьян Рубен Агасьевич (1901—1993)

- Калмыков Сергей Иванович (1891—1967)

- Купреянов Николай Николаевич (1894—1933)

- Лизак Израиль Львович (1905—1974)

- Малагис Владимир Ильич (1902—1974)

- Орешников Виктор Михайлович (1904—1987)

- Пестинский Борис Владимирович (1901—1943)

- Приселков Сергей Васильевич (1892—1959)

- Прошкин Анатолий Николаевич (1907—1986)

- Прошкин Виктор Николаевич (1906—1983)

- Самохвалов Александр Николаевич (1894—1971)

- Фролова-Багреева Лидия Фёдоровна (1907—1997)

- Шмидт Александр Владимирович (1911—1987)

Живописные работы[править | править вики-текст]

-

«Купание красного коня», 1912

-

«Портрет Анны Ахматовой», ГРМ

-

«Портрет В. И. Ленина», 1934

-

«Богоматерь Умиление злых сердец» (1914—1915), ГРМ

-

«Черёмуха в стакане», 1932, ГРМ

-

Христос-Сеятель. Эскиз к мозаике в мавзолее Эрлангеров, 1914

- «Берег», 1908, ГРМ;

- «Купание красного коня», 1912, ГТГ;

- «Автопортрет», 1918;

- «1918 год в Петрограде» («Петроградская мадонна»), 1920, ГТГ;

- «После боя», 1923, Центральный музей Советской Армии, Москва;

- портрет А. А. Ахматовой, 1922;

- «Девушка в сарафане», 1928;

- «Мать», 1915

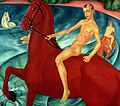

Купание красного коня

|

|

| Кузьма Петров-Водкин | |

| Купание красного коня. 1912 | |

| Холст, Масло. 160 × 186 см | |

| Государственная Третьяковская галерея, Москва | |

«Купание красного коня» — известная картина художника Кузьмы Петрова-Водкина. Написана в1912 году, стала этапной для художника и принесла ему мировую известность.

Содержание

[убрать]

Картина[править | править вики-текст]

История создания[править | править вики-текст]

В 1912 году Петров-Водкин жил на юге России, в Хвалынске. Существует мнение, что картина была написана в селе Гусевка.[1] Именно тогда им были сделаны первые наброски для картины. А также написан первый, несохранившийся вариант полотна, известный по чёрно-белой фотографии. Картина представляла собой произведение скорее бытовое, чем символическое, как это произошло со вторым вариантом, на ней были изображены просто несколько мальчиков с конями. Этот первый вариант был уничтожен автором, вероятно, вскоре после его возвращения в Петербург. Коня Петров-Водкин писал с реального жеребца по имени Мальчик, обитавшего в имении.

Для создания образа подростка, сидящего на коне верхом, художник использовал черты своего ученика, очень красивого юноши, художника Сергея Калмыкова: «К сведению будущих составителей моей монографии. На красном коне наш милейший Кузьма Сергеевич изобразил меня. ...В образе томного юноши на этом знамени изображен я собственной персоной»[2]. Сергей Калмыков с 1910 года учился у К. С. Петрова-Водкина. В 1911 году он написал живописную работу с изображением красных коней, купающихся в воде; возможно, что именно эта ученическая работа вдохновила Петрова-Водкина на создание собственной работы на эту же тему.

Сама по себе тема купания коней была всегда очень популярна в русской живописи.

Описание полотна[править | править вики-текст]

На большом почти квадратном полотне изображено озеро холодных голубых оттенков, которое служит фоном произведения — коню и всаднику. Фигура красного жеребца занимает весь передний план картины практически полностью. Он дан так крупно, что его уши и ноги ниже колен обрезаются рамой картины. Насыщенный алый цвет животного кажется ещё ярче по сравнению с прохладным цветом пейзажа и светлым телом мальчика.

От передней ноги коня, вступающего в воду, разбегаются волны зеленого, по сравнению с остальной поверхностью озера, оттенка. Всё полотно является прекрасной иллюстрацией столь излюбленной Петровым-Водкиным перспективы: озеро круглое, что подчеркивается фрагментом берега в верхнем правом углу, оптическое восприятие чуть искажено.

Всего на картине изображено три коня и три мальчика — один на первом плане верхом на красном коне, два других сзади. Один ведёт белую лошадь, другой, видный со спины, верхом на оранжевой, уезжает в глубь картины. Эти три группы образуют динамическую кривую, подчёркнутую одинаковым изгибом передней ноги красного коня, таким же изгибом ноги мальчика-всадника и рисунком волн.

Влияние иконописи[править | править вики-текст]

Есть предположение, что изначально конь был написан гнедым, и что цвет его мастер изменил, познакомившись с колористической гаммой новгородских икон, которые он высоко ценил.

Собирательство и расчистка икон в 1912 году переживали свой расцвет.

Картина с самого начала вызывала многочисленные споры, в которых неизменно упоминалось, что таких коней не бывает. Однако, художник утверждал, что этот цвет он перенял у древнерусских иконописцев: например, на иконе «Чудо архангела Михаила» конь изображён совершенно красным. Как и на иконах, на этой картине не отмечается смешения красок, краски контрастны и как бы сталкиваются в противоборстве.

Влияние авангарда[править | править вики-текст]

|

К. С. Петров-Водкин сумел достичь в этой картине синтеза "прошлого и настоящего, указывающего дорогу к будущему. Паоло Учелло и новгородская иконопись, то есть классическая европейская и классическая русская линии, слились в неразрывное целое, подверглись матиссовской аранжировке и превратились в необычайно выразительное высказывание, где прошлое не предается анафеме, но в то же время различимы и ноты пророчества.. это произведение, в котором дыхание русских просторов рифмуется с синевой Тосканы, где подлинно русский образ безболезненно сочетается с классической идеальностью, где есть выразительность авангарда и глубина традиционализма. Блюстители стиля назовут это эклектикой, но можно это назвать и новым единством<...> Произведение Петрова-Водкина перестало быть картиной и превратилось в символ, в прозрение, в манифест. В какой-то степени его воздействие не менее сильно, чем воздействие "Черного квадрата" Казимира Малевича, и если <..> можно что-то противопоставить беспредметности, то только Петрова-Водкина.[3] |

|

См. Авангард (искусство), Русский авангард.

Восприятие современников[править | править вики-текст]

Картина настолько поражала современников своей монументальностью и судьбоносностью, что нашла отражение в творчестве многих мастеров кисти и слова. Так у Сергея Есенина родились строчки:

|

Я теперь скупее стал в желаньях. |

|

Красный конь выступает в роли Судьбы России, которую не в силах удержать хрупкий и юный седок. По другой версии, Красный конь и есть сама Россия, отождествляемая с Блоковской «степной кобылицей». В этом случае нельзя не отметить провидческий дар художника, символически предсказавшего своей картиной «красную» судьбу России XX века.

Судьба полотна[править | править вики-текст]

Судьба картины сложилась неординарно.

Впервые полотно было показано на выставке «Мира искусства» в 1912 году и имело ошеломляющий успех.

В 1914 году она была на «Балтийской выставке» в городе Мальмё (Швеция). За участие в этой выставке К. Петрову-Водкину шведским королём была вручена медаль и грамота.

Разразившиеся Первая мировая война, революция и гражданская война привели к тому, что картина на долгое время осталась в Швеции.

После окончания Второй мировой войны и после упорных и изнурительных переговоров, наконец, в 1950 году произведения Петрова-Водкина, в том числе и это полотно, были возвращены на родину, в семью художника. М. Ф. Петрова-Водкина, вдова художника, передала картину в коллекцию известной собирательницы К. К. Басевич, а та в 1961 году преподнесла её в дар Третьяковской галерее.