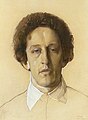

Бенуа, Александр Николаевич

| Александр Николаевич Бенуа | |

Портрет работы Леона Бакста. 1898 год. |

|

| Дата рождения: | |

|---|---|

| Место рождения: | |

| Дата смерти: | |

| Место смерти: | |

| Страна: | |

| Стиль: | |

| Сайт: | |

Работы на Викискладе Работы на Викискладе |

|

Алекса́ндр Никола́евич Бенуа́ (фр. Alexandre Benois; 21 апреля (3 мая) 1870, Санкт-Петербург — 9 февраля1960, Париж) — русский художник, историк искусства, художественный критик, основатель и главный идеолог объединения «Мир искусства». Из семьи известных архитекторов Бенуа: сын Н. Л. Бенуа, брат Л. Н. Бенуа иА. Н. Бенуа и двоюродный брат Ю. Ю. Бенуа.

Содержание

[убрать]

Биография[править | править вики-текст]

Родился 21 апреля (3 мая) 1870 года в Санкт-Петербурге, в семье российского архитектора Николая Леонтьевича Бенуа и Камиллы Альбертовны Бенуа (дочь архитектора А. К. Кавоса). Окончил престижную 2-ю Санкт-Петербургскую гимназию[3]. Некоторое время учился в Академии художеств, также занимался изобразительным искусством самостоятельно и под руководством старшего брата Альберта. В 1894 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета[4].

В 1894 году начал свою карьеру теоретика и историка искусства, написав главу о русских художниках для немецкого сборника «История живописи XIX века». В 1896—1898 и 1905—1907 г. работал во Франции.

Стал одним из организаторов и идеологов художественного объединения «Мир искусства», основал одноимённый журнал.

В 1916-1918 годах художником были созданы иллюстрации к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». В 1918 г. Бенуа возглавил Картинную галереюЭрмитажа, издал её новый каталог. Продолжал работу как книжный и театральный художник и режиссер, в частности работал над постановкой и оформлением спектаклей БДТ. В 1925 году принял участие в Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже[5].

В 1926 году А. Н. Бенуа покинул СССР, не вернувшись из зарубежной командировки и не вернув выданные ему на командировку деньги[источник не указан 273 дня]. Жил в Париже, работал, в основном, над эскизами театральных декораций и костюмов, сыграл значительную роль в постановках балетной антрепризы С. Дягилева «Ballets Russes», как художник и автор-постановщик спектаклей.

А. Н. Бенуа скончался 9 февраля 1960 года в Париже.

Генеалогическое древо[править | править вики-текст]

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Леонтий (Луи Жюль) Бенуа (1772—1822) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| Михаил Леонтьевич Бенуа (1799—1867) |

|

Леонтий Леонтьевич Бенуа (1801—1885) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Николай Леонтьевич Бенуа (1813—1898) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Юлий Леонтьевич Бенуа (1820—1898) |

|

Александр Леонтьевич Бенуа (1817—1875) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Александр Михайлович Бенуа (1862—1944) |

|

Алексей Леонтьевич Бенуа (1838—1902) |

|

Екатерина Николаевна Бенуа-Лансере (1850—1933) |

|

Альберт Николаевич Бенуа (1852—1936) |

|

Леонтий Николаевич Бенуа (1856—1928) |

|

Михаил Николаевич Бенуа (1862—1931) |

|

Александр Николаевич Бенуа (1870—1960) |

|

Юлий Юльевич Бенуа (1852—1929) |

|

Александр Александрович Бенуа (1852–1928) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Зинаида Серебрякова (1884—1967) |

|

Альберт Альбертович Бенуа (1879—1930) |

|

Надежда Леонтьевна Бенуа-Устинова (1895—1975) |

|

Константин Михайлович Бенуа (1885—1950) |

|

Николай Александрович Бенуа (1901—1988) |

|

|

|

|

|

Альберт Александрович Бенуа (1888—1960) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Питер А. Устинов (1921—2004) |

|

Михаил Константинович Бенуа (1912—1955) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Оценки[править | править вики-текст]

«Александр Бенуа — неповторимый мастер в картинах и в театральных постановках. Бенуа — редкий знаток искусства, воспитавший целое поколение молодежи своими убедительными художественными письмами».

Работы[править | править вики-текст]

- Картины по русской истории — иллюстрирование

Леон Бакст

| Леон Бакст | |

Автопортрет, 1893 год |

|

| Имя при рождении: |

Лейб-Хаим Израилевич Розенберг |

|---|---|

| Дата рождения: | |

| Место рождения: | |

| Дата смерти: |

28 декабря 1924 (58 лет) |

| Место смерти: | |

| Страна: | |

| Жанр: | |

| Сайт: | |

Работы на Викискладе Работы на Викискладе |

|

Лео́н Само́йлович Бакст (настоящее имя — Лейб-Ха́им Изра́илевич, или Лев Само́йлович Ро́зенберг; 27 января (8 февраля) 1866 — 28 декабря 1924) — русский художник, сценограф, книжный иллюстратор, мастер станковой живописи и театральной графики, один из виднейших деятелей объединения «Мир искусства» и театрально-художественных проектов С. П. Дягилева.

Содержание

[убрать]

Биография[править | править вики-текст]

Лев Розенберг родился 8 февраля (27 января) 1866 года в Гродно[2] в небогатой еврейской семье учёного-талмудиста. После окончания гимназии учился вольнослушателем в Академии Художеств, подрабатывая иллюстрацией книг.

На первой своей выставке (1889) принял псевдоним Бакст — укороченную фамилию бабушки (Бакстер). В начале 1890-х годов выставлялся в Обществе русских акварелистов. В 1893—1897 годах жил в Париже, часто возвращаясь в Санкт-Петербург. С середины 90-х примыкал к кружку писателей и художников, формировавшемуся вокруг Дягилева и Александра Бенуа, который позднее превратился в объединение «Мир Искусства». В 1898 году совместно с Дягилевым принимает участие в основании одноименного издания. Графика, изданная в этом журнале, принесла Баксту славу.

Продолжил заниматься станковой живописью, создав портреты Малявина (1899), Розанова (1901), Андрея Белого (1905), Зинаиды Гиппиус (1906). Также преподавал живопись детям великого князя Владимира. В 1902 году в Париже получил заказ от Николая II на Встречу русских моряков.

В 1898 году Бакст показал работы на организованной Дягилевым «Первой выставке российских и финских художников»; на выставках «Мира Искусства», на выставке «Secession» в Мюнхене, выставках Артели русских художников, и проч.

В 1903 году перешёл в лютеранство ради брака с дочерью П. М. Третьякова Л. П. Гриценко[3].

Во время революции 1905 года Бакст работал для журналов «Жупел», «Адская почта», «Сатирикон», позднее в художественном журнале «Аполлон».

С 1907 года Бакст жил в основном в Париже и работал над театральными декорациями, в которых произвёл настоящую революцию. Он создал декорации для греческих трагедий, а с 1908 году вошёл в историю как автор декораций для дягилевских Ballets Russes («Клеопатра» 1909, «Шахерезада» 1910, «Карнавал» 1910, «Нарцисс» 1911, «Дафнис и Хлоя» 1912). В 1910 развёлся с Гриценко и вернулся к иудаизму[3]. Всё это время жил в Европе, поскольку, будучи иудеем, не имел вида на жительство вне черты оседлости.

Во время визитов в Санкт-Петербург преподавал в школе Е. Н. Званцевой. В период 1908—1910 годов одним из его учеников был Марк Шагал, но в 1910 году они разорвали отношения. Бакст запретил Шагалу ехать в Париж, поскольку, по его мнению, это пошло бы во вред искусству Шагала, а в финансовом отношении привело бы молодого художника к голодной смерти (Шагал не рисовал театральных декораций). Шагал тем не менее поехал, не умер с голоду и нашёл свой стиль живописи.

В 1914 году Бакст был избран членом Академии художеств.

В 1918 году Бакст разорвал отношения с Дягилевым и Ballets Russes, но в 1921 году возобновил свою старую дружбу и оформил для Дягилева балет «Спящая красавица» П.И. Чайковского, последнюю свою крупную постановку. 27 декабря 1924 года умер в Париже от отёка лёгких.

Племянник Леона Бакста (сын его сестры Розы Самуиловны Розенберг) — советский историк Альберт Захарович Манфред.

Наиболее известные работы[править | править вики-текст]

Картины[править | править вики-текст]

-

Портрет Зинаиды Гиппиус, 1906

-

Древний Ужас, 1908

Театральные работы[править | править вики-текст]

Особую славу Бакста составили его работы для Русских сезонов (антреприза С. Дягилева), а также для труппы Иды Рубинштейн.

Наследие[править | править вики-текст]

В 2013 году корпоративная коллекция Белгазпромбанка пополнилась «Эскизом костюма Жар-птицы» Леона Бакста, приобретённым на аукционеКристис[4]. Эта работа стала одним из немногочисленных произведений художника, возвращенных на его родину — в Беларусь [5] (до этого в этой стране имелось лишь несколько произведений тиражной графики Бакста в собрании Национального художественного музея Республики Беларусь). В 2014 годуБелгазпромбанк приобрёл у частного коллекционера альбом «Произведения Леона Бакста для балета “Спящая красавица”» (1922) [6].

-

«Эскиз костюма Жар-птицы к балету “Жар-птица”» (1922)

На 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей 2 ноября 2015 года, была принята резолюция о праздновании под эгидой этой международной организации 150-летнего юбилея Леона Бакста в Беларуси (при поддержке Российской Федерации)[7]. Основным мероприятием, посвящённым юбилею художника в Минске, станет художественная выставка «Время и творчество Льва Бакста», которая будет организована по инициативе Белгазпромбанка в феврале 2016 года в Национальном художественном музее Республики Беларусь [8].

Сомов, Константин Андреевич

| Константин Сомов | |

Автопортрет (1898) |

|

| Дата рождения: | |

|---|---|

| Место рождения: | |

| Дата смерти: | |

| Место смерти: | |

| Страна: | |

| Жанр: | |

| Стиль: |

модерн |

| Влияние: |

Илья Репин |

Работы на Викискладе Работы на Викискладе |

|

Константи́н Андре́евич Со́мов (30 ноября 1869, Санкт-Петербург — 6 мая 1939, Париж) — русскийживописец и график, мастер портрета и пейзажа, иллюстратор, один из основателей общества «Мир искусства» и одноименного журнала. Сын учёного-искусствоведа А. И. Сомова.

Содержание

[убрать]

Биография[править | править вики-текст]

Константин Сомов родился в семье известного музейного деятеля, хранителя Эрмитажа, Андрея Ивановича Сомова. Его мать, Надежда Константиновна (урождённая Лобанова) была хорошим музыкантом, широко образованным человеком. В 1879—1888 годах учился в гимназии К. Мая. С сентября 1888 года по март 1897 года учился в петербургскойАкадемии художеств: основной курс — до 1892 года, затем, с октября 1894 года, занятия в мастерской И. Репина. В 1894 году впервые участвовал в выставке Общества русских акварелистов. В 1897 и 1898 годах занимался в Академии Коларосси в Париже. С 1899 года жил в Петербурге.

Ещё в гимназии Сомов познакомился с А. Бенуа, В. Нувелем, Д. Философовым, с которыми позже участвовал в создании общества «Мир искусства». Сомов принимал самое деятельное участие в оформлении журнала «Мир искусства», а также периодического издания «Художественные сокровища России» (1901—1907), издававшегося под редакцией А. Бенуа, создал иллюстрации к «Графу Нулину» А. Пушкина (1899), повестям Н. Гоголя «Нос» и «Невский проспект» (1901), нарисовал обложки поэтических сборниковК. Бальмонта «Жар-птица. Свирель славянина», В. Иванова «Cor Ardens», титульный лист книги А. Блока «Театр» и др.

Первая персональная выставка картин, эскизов и рисунков (162 работы) состоялась в Петербурге в 1903 году; в Гамбурге и Берлине в этом же году были показаны 95 произведений. В 1905 году начал сотрудничать в журнале «Золотое руно».

Наряду с пейзажной и портретной живописью и графикой Сомов работал в области мелкой пластики, создавая изысканные фарфоровые композиции «Граф Нулин» (1899), «Влюблённые» (1905) и др.

В январе 1914 года получил статус действительного члена Академии художеств.

В 1918 году в издательстве Голике и Вильборга (Петроград) вышло наиболее известное и полное издание с эротическими рисунками-иллюстрациями Сомова: «Книга маркизы» («Le livre de la Marquise»), где художник создал не только все элементы оформления книги, но и подобрал тексты на французском языке. Существует редкий вариант этого издания так называемая «Большая „Книга маркизы“» дополненный ещё более фривольными иллюстрациями.

В 1918 году стал профессором Петроградских государственных свободных художественных учебных мастерских; работал в школе Е. Н. Званцевой.

В 1919 году состоялась его юбилейная персональная выставка, в Третьяковской галерее.

В 1923 году Сомов выехал из России в Америку в качестве уполномоченного «Русской выставки»; в январе 1924 года на выставке в Нью-Йорке Сомов был представлен 38 произведениями. В Россию он не вернулся. С 1925 года жил во Франции; в январе 1928 года приобрёл квартиру на бульваре Эксельманс(фр. Boulevard Exelmans) в Париже.

Скоропостижно скончался 6 мая 1939 года в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в 30 км от Парижа.

Душеприказчиком был Михаил Васильевич Брайкевич.

Адреса в Петрограде[править | править вики-текст]

- 1920—1923 — ДИСК — проспект 25-го Октября, 15;

- 1923 год — Екатерингофский проспект, 97.

Произведения[править | править вики-текст]

- Дорога в Секерино (1893)

- Август (1885)

- Прогулка после дождя (1896)

- Дама в голубом. (Портрет Е.Мартыновой) (1897—1900, ГТГ)[1]

- Портрет отца — искусствоведа А. И. Сомова (1897, ГРМ)

- Заросший пруд (1899)

- Портрет А. П. Остроумовой-Лебедевой (1901, ГРМ)

- Вечер (1902, ГТГ)

- Портрет А. Блока (1907, ГТГ)

- Портрет Е. Лансере (1907, ГТГ)

- Осмеянный поцелуй (1908, ГРМ)

- Спящая молодая женщина (1909, ГТГ)

- Портрет В. Иванова (1909, ГТГ)

- Портрет М. Кузмина (1909, ГТГ)

- Портрет М. Добужинского (1910, ГТГ)

- Портрет Е. П. Носовой (1911, ГТГ)

- Портрет В. Нувеля (1914, ГРМ)

- Язычок Коломбины. (1913—1915)

- Зима. Каток (1915)

- Михайлов Е. С., племянник художника (1916, Музей Ашмола, Оксфорд)

- Две дамы в парке (1919)

- Влюбленные (1920)

- Русская пастораль (1922)

- Портрет Е. К. Сомовой (1924, ГРМ)

- Портрет С. В. Рахманинова (1925, ГРМ)

- Жадная обезьянка (1929)

- Копия с Пьеро ди Козимо портрета Симонетты Веспуччи (1930, Музей Ашмола, Оксфорд)

- Боксёр (1933)

- Отдыхающий юноша (1933)

Галерея[править | править вики-текст]

-

Портрет М. Кузмина

-

Портрет В. Иванова

-

Портрет С. Рахманинова

-

Портрет Е. Лансере

-

Портрет А. Блока

-

Иллюстрация для книгиА. Блока «Театр»

Интересные факты[править | править вики-текст]

- 29 ноября 2006 года картина «Русская пастораль» (1922) на аукционе «Кристис» была продана за рекордную сумму в 2 миллиона 400 тысяч фунтов стерлингов. До этого ни одна картина русского художника не оценивалась столь высоко. Этот рекорд стоимости русской живописи был побит в Лондонена аукционе «Кристис» в июне 2007 г. — картина Сомова «Радуга» была продана за 3,716 млн фунтов (более $7,327 млн) при стартовой цене 400 тысяч фунтов (около 800 тысяч долларов).