РЕЖУЩИЕ АППАРАТЫ

При заготовке кормов растения срезаются режущими аппаратами косилок или кормоуборочных машин, которые бывают подпорного и безподпорного резания.

При подпорном резании стебель защемляется между двумя лезвиями, одно из которых подвижное (режущее), второе – неподвижное (противорежущее). Резание происходит при скоростях 1,5…3,0 м/с. К режущим аппаратам подпорного резания относят сегментные, которые, в свою очередь, можно подразделить на сегментно-пальцевые и сегментно-беспальцевые режущие аппараты. Наибольшее распространение получили сегментно-пальцевые аппараты.

К режущим аппаратам бесподпорного резания относят ротационные, или ротационно-дисковые и роторные, или ротационно-барабанные. Они работают при скоростях резания порядка 50…65 м/с.

Сегментно-пальцевый режущий аппарат состоит из пальцевого бруса 7 с закрепленными на нем пальцами 2 и ножа, совершающего возвратно-поступательное движение (рис. 10.1). К пальцу прикреплена стальная противорежущая пластина 13 с острыми боковыми гранями, имеющими насечки для удерживания срезаемых стеблей. Пальцы крепятся на пальцевом брусе болтами. Пальцы бывают закрытые и открытые. Закрытые имеют сверху отросток, ограничивающий движение ножа в вертикальной плоскости. Выступы и ушки на пальцах предотвращают конструкцию от бокового смещения пальцев. Палец имеет желобок для спинки ножа.

Рис. 10.1. Типы режущих аппаратов:

а, б – сегментно-пальцевый; в – сегментный беспальцевый; г – ротационный; д, е – роторный; 1 – внутренний башмак; 2 – палец; 3 – наружный башмак; 4 – опорный полозок; 5 – доска стеблеотвода; 7 – пальцевый брус; 8 – пластина трения; 9, 17 – сегменты; 10 – прижим; 11 – головка ножа; 12 – отросток; 13 – противорежущая пластина; 14 – спинка ножа; 15, 25 – болты; 16 – стебель срезаемого растения; 18, 22, 24 – ножи; 19 – диск; 20, 23 – барабаны; 21 – ось шарнирного соединения ножа с барабаном.

Нож состоит из спинки 14, сегментов 9 и головки 11 с полым шаром. Сегменты – это стальные пластины трапецеидальной формы с острыми боковыми гранями. Сегменты и головка соединены со спинкой ножа заклепками. Ложечки шатуна охватывают шар, в результате образуется шаровой шарнир.

Для скашивания сеянных трав и грубостебельных растений применяют сегменты с насечками на режущих кромках. Для среза растения насечным сегментом требуется большее усилие по сравнению с гладким сегментом. Однако насечные сегменты не нужно точить, и они надежно удерживают стебли в режущей паре.

Чтобы при срезании растений уменьшить усилие на перемещение ножа и ограничить отклонение ножа назад и вверх, устанавливают пластины трения и прижимы. Прижимы прижимают нож к противорежущим пальцевым пластинам. Носок сегмента должен соприкасаться с пальцевой пластиной, а основание – опираться на пластину трения.

Для нормальной работы режущего аппарата пальцево-сегментного типа зазоры должны быть равными: 0…0,5 мм – между прижимом и сегментом и между носком противорежущей пластины и сегментом и 0,5…1 мм между пяткой противорежущей пластины и сегментом. В крайних положениях ножа оси симметрии сегментов и оси пальцев должны совпадать.

Под пальцевым брусом на концах режущего аппарата закреплены наружный 3 и внутренний башмаки 1, на которые опирается режущий аппарат во время работы и относительно которых регулируется высота среза.

Пальцево-сегментные режущие аппараты могут быть нормального, низкого и скоростного резания. Наиболее широко применяются режущие аппараты нормального резания. Для них:

S=t=t0=76,2 мм, (10.1)

где S – ход ножа из одного крайнего положения в другое; t – шаг режущей части, т.е. расстояние между осями сегментов; t0 – шаг противорежущей части, т.е. расстояние между осями пальцев.

На режущих аппаратах низкого резания в два раза чаще расставлены пальцы. Для них:

S=t=2t0=76,2 мм. (10.2)

Режущие аппараты скоростного резания характеризуются двойным пробегом сегментов. Для них:

S=2t=2t0=101,6 мм. (10.3)

Сегментно-беспальцевый режущий аппарат отличается от сегментно-пальцевого конструкцией противорежущего элемента, в качестве которого применяют подвижные или неподвижные сегменты (ножи). Такие аппараты хорошо работают при срезании спутанных и полеглых растений.

Ротационный или ротационно-дисковый режущий аппарат состоит из бруса и дисков, вращающихся вокруг вертикальной оси, с ножами, закрепленными на диске шарнирно или жестко. Вращаясь с окружной скоростью 50…65 м/с, ножи срезают стебли растений. Такие аппараты позволяют работать на высоких скоростях и обеспечивают качественный срез высокоурожайных и грубостебельных растений.

Ротационный или ротационно-барабанный режущий аппарат состоит из барабана (ротора), вращающегося вокруг горизонтальной оси и ножей, закрепленных на барабане шарнирно или жестко.

При вращении ротора ножи срезают стебли и бросают их на транспортирующее устройство или в транспортное средство. При работе роторных режущих аппаратов срез растений совмещен с их частичным измельчением, однако длина измельченных частиц варьирует в пределах до 20 см, т.е. качество измельчения режущими аппаратами роторного типа невысокое.

Основы теория резания лезвием.

Резание материалов может осуществляться тремя способами: пуансоном /штамп/, резцом /клин/ и лезвием /нож/. Режущие рабочие органы соломосилосорезок и универсальных дробилок работают по принципу резания лезвием.

Бывают дисковые (РСС - 6) и барабанные измельчающие аппараты (РСБ – 3.5; Волгарь - 5).

Теорию резания лезвием разработал академик В.П. Горячкин. дальнейшее развитие она получила в работах В.А. Желиговского, В.Н. Резника, А.Н. Карпенко, М.В. Собликова и др.

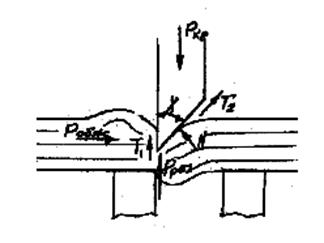

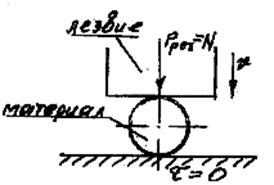

Рабочий процесс резания лезвием состоит из двух этапов: уплотнения и резания материала (рис. 1).

1. режущий аппарат;

2. противорежущая пластина;

3. верхний уплотнительный валец ;

4. нижний уплотнительный валец;

5. питающий транспортер.

Рисунок 1. Схема резания корма в измельчителе с ножевым барабаном.

Рассмотрим этот способ резания. Лезвием называется рабочая часть ножа, заточенного по двухгранному углу. Процесс резания осуществляется под действием силы, приложенной непосредственно самой вершиной двухгранного угла к измельчаемому материалу. Вообще процесс резания является разновидностью измельчения и поэтому он подчинен общим законам разрушения материала под действием внешних сил, превосходящих силы молекулярного сцепления. Но он имеет и свои специфические особенности.

Процесс резания лезвием пучка стеблей состоит из двух этапов: предварительного уплотнения и собственно резания. Предварительное уплотнение осуществляется вальцами /участок ОО`/ и лезвием /участок О`А/. Резание сопровождается снижением усилия резания /участок АВ/.

Можно также сказать, что на участке О`А, ВС и т.д. происходят упругие деформации, а на участке АВ, СД, и т.д. — пластические с разрушением материала.

Как видно из диаграммы , процесс резания начинается при достижении силой сжатия какой-то критической величины, превышающей сопротивление материала разрушению. Силу сжатия ножа, способную возбудить процесс резания, называют критической силой Pкр, и ее можно определить из выражения:

Ркр = Ррез + Т1 + Т2∙cos  ,

,

где Ррез − сопротивление резанию лезвием, Н; Т1 − сила трения, обусловленная действием бокового давления, возникающего при внедрении клина в перерезаемый слой, Н;

Т1 = f ∙ Робж,

f − коэффициент трения лезвия по материалу; Т2 − сила трения на фаске ножа, обусловленная давлением со стороны сдвигаемого материала, Н;  − угол заточки ножа, град.

− угол заточки ножа, град.

Из трех слагаемых наибольшую величину имеет cила резания, величину которой проф. Резник Н. Е. предлагает определять по формуле:

где  − толщина кромки лезвия, м ; Δs − длина активной части лезвия, м;

− толщина кромки лезвия, м ; Δs − длина активной части лезвия, м;  − нормальное контактное разрушающее напряжение разрезаемого слоя, Па.

− нормальное контактное разрушающее напряжение разрезаемого слоя, Па.

Из приведенных формул видно, что критическая сила зависит от физико-механических свойств обрабатываемого материала /f,  / и параметров лезвия /

/ и параметров лезвия /  , Δs /.

, Δs /.

Теория резания лезвием выделяет три характерных вида резания: нормальное, наклонное и скользящее. Они отличаются друг от друга углом скольжения τ лезвия по материалу. τ − это угол между направлением движения лезвия и нормалью к нему.

1. Нормальное резание осуществляется под действием нормальной силы N, равной силе резания Ррез и совпадающей с направлением движения ножа. Боковые смещения ножа отсутствуют, поэтому нет и боковых сил. Угол τ = 0. Происходит "рубка" материала

2. Наклонное резание осуществляется лезвием, имеющим скос  <φ / φ − угол трения/.

<φ / φ − угол трения/.

При этом появляются и боковые силы, однако резания со скольжением еще не наблюдается, так как отсутствует скользящее движение лезвия по материалу. Однако усилие резания уменьшается вследствие кинематической трансформации угла заточки − фактического уменьшения угла заточки при перемещении косо поставленного лезвия. Величина трансформированного угла заточки:

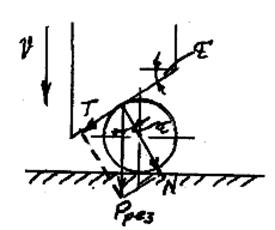

3. Скользящее резание осуществляется лезвием, имеющим скос τ > φ или лезвием, имеющим тангенциальную относительно материала составляющую своего перемещения. При τ > φ скольжение появляется вследствие выталкивания материала из-под лезвия ножа.

Резание со скольжением обеспечивает более легкое проникновение ножа в слой материала с одной стороны трансформацией угла заточки, с другой − перепиливающим воздействием неровностей на лезвии, которые всегда на нем имеются.

При скользящем резании равнодействующая сил сопротивления R, а следовательно и сила резания всегда отклонены от нормали к лезвию на угол трения лезвия о материал  . Этот угол принято называть углом скользящего резания, тангенс его − коэффициентом скользящего резания

. Этот угол принято называть углом скользящего резания, тангенс его − коэффициентом скользящего резания

f' = tg

или еще можно записать − это отношение касательной силы T к нормальной

.

.

В отличие от коэффициента скольжения, представляющего собой тангенс угла скольжения

= tg

= tg

Оба коэффициента  и f' зависят один от другого и взаимосвязаны выражением

и f' зависят один от другого и взаимосвязаны выражением

f' = r ∙ tg τ,

где r − коэффициент пропорциональности, равный 0,176…0,325.