Основными возбудителями эймериоза (кокцидиоза) крупного рогатого скота являются Eimeria zurni, Е. smithi, Е. ellipsoidalis, Е. bukidnonensis из сем. Eimeriidae. Возбудители этого протозойного заболевания локализуются в кишечнике (чаще в толстом отделе) крупного рогатого скота, а также буйволов и зебу. Болеет в основном молодняк до года.

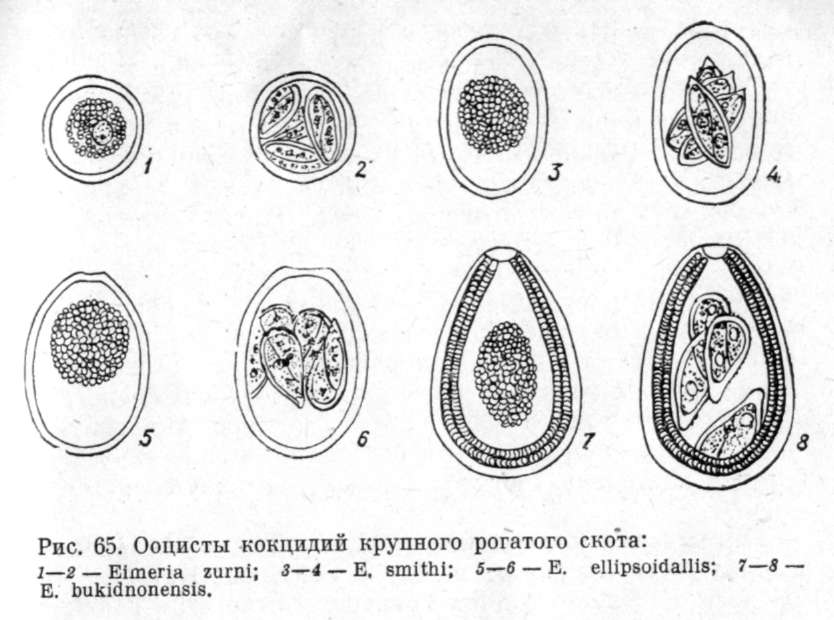

Eimeria zurni. Ооцисты круглые. Оболочка двухконтурная, гладкая, светло-серая, без микропиле. Величина мелких ооцист Их 18 мкм и крупных 18X22 мкм. Спорогония протекает 2-3 дня (рис. 65).

Е. smithi. Ооцисты овальные или яйцевидные, бледно-желтого цвета. Микроппле слабо выражено. Оболочка двухконтурная и гладкая. Величина ооцист 18-22x25-44 мкм. Остаточные тела в спорах расположены между спорозоитами. Спорогония протекает 3-14 дней.

Е. ellipsoidalis. Ооцисты эллипсовидной или овальной формы, бесцветные, микропиле слабо выражено. Величина ооцист 20-26 X Х13-17 мкм. Спорогония 2-3 дня.

Е. bukidnonensis. Ооцисты грушевидные, темно-коричневого цвета. Оболочка трехконтурная, радиально исчерчена. Величина ооцист 33-50x26-36 мкм. Спорогония 4-7 дней.

Эпизоотологические данные. Заболевание встречается повсеместно. Зараженность животных колеблется от 20 до 80%. Болезнь проявляется при неполноценном кормлении, скученном содержании и особенно при переводе телят из стойлового на пастбищное весной или с пастбищного на стойловое содержание осенью. Инвазия чаще встречается в годы с теплым и влажным летом и теплой осенью, с большим количеством осадков (апрель - июнь, октябрь - ноябрь).

Источником заражения телят могут быть взрослые животные или молодняк прошлого года рождения - носители возбудителей кокцидиоза. Резервуаром возбудителей кокцидиоза являются загрязненные ооцистами кокцидий корма, вода, кормушки, подстилка, а также помещения, где скапливается навОз. Инвазируются животные и на пастбищах, где ранее выпасались больные, особенно по берегам рек, озер и болот, где много влаги.

Иммунитет. К эймериозу восприимчивы все породы крупного рогатого скота, буйволы и зебу. Наиболее тяжело болеют телята от 2- до 6-месячного возраста. Выздоровевшие животные остаются кокцидионосителями на продолжительный срок, и, пока в их организме имеется возбудитель, они невосприимчивы к повторному заболеванию. Следовательно, возникает нестерильный иммунитет, причем к тому возбудителю, который вызвал первичное заболевание.

Клинические признаки. Инкубационный период 2- 3 недели. При остром течении болезни телята больше лежат, неохотно передвигаются, аппетит понижен, шерсть теряет блеск. На 2-3-й день появляется понос, фекальные массы жидкие, со слизью, иногда с прожилками крови.

На 7-8-й день болезни общее угнетение усиливается, руминация рубца прекращается, перистальтика кишечника усилена. В дальнейшем испражнения становятся водянистыми, зеленовато-коричневыми, с сильным зловонным запахом, с примесью слизи и крови. К концу второй недели понос усиливается, акт дефекации становится непроизвольным. Температура тела повышается до 40-41°С. Телята худеют, отказываются от корма, все время лежат, безучастны к окружающему. В это время глаза западают, видимые слизистые оболочки бледные, анус открыт, слизистая прямой кишки с кровоизлияниями. Температура тела снижается до 36-35°, и животные нередко погибают.

При подостром течении заболевание протекает менее бурно и длительно, при хроническом проявляется истощением.

Патологоанатомические изменения. Трупы животных, павших от кокцидиоза, истощены. Слизистые оболочки бледные. В области задних конечностей шерстный покров загрязнен испражнениями. Анус открыт, слизистая прямой кишки отечна, гиперемирована, с кровоизлияниями. В брюшной полости жидкость соломенного цвета. Сосуды брыжейки инъецированы. Мезентериальные лимфатические узлы увеличены. Слизистая двенадцатиперстной и тощей кишок отечна, гиперемирована с кровоизлияниями, в просвете много слизи серого цвета с примесью крови. Слизистая толстых кишок набухшая, местами инфильтрирована, с множеством точечных или полосчатых кровоизлияний. Слизистая слепой и особенно прямой кишки утолщена, инфильтрирована, гиперемирована, с множественными кровоизлияниями.

Диагноз ставят на осповании эпизоотологических, клинических и патологоанатомических данных. Материал от больных или павших животных направляют в лабораторию.

Лечение. Больным назначают норсульфазол, сульфадимезин или фталазол в дозе 30 мг/кг три раза в сутки. Хороший эффект оказывает сульфадиметоксин в такой же дозе два раза в сутки. Наилучшие результаты дает комплексная терапия: норсульфазол или сульфадимезин (30 мг/кг) и левомицетин (20 мг/кг).

Профилактика. Телят содержат в чистых сухих помещениях. Выгульные дворики ежедневно очищают от навоза и засыпают песком, корм раздают в кормушки, поят животных из поилок или проточных водоемов. При организации пастбищного содержания для телят подбирают сухие места, пасут отдельно от взрослых и молодняка прошлого года. Нельзя пасти телят на низких сырых пастбищах.

В хозяйствах, где диагностируют кокцидиоз телят, проводят химиопрофилактику сульфадимезином или норсульфазолом в сочетании с левомицетином в лечебной дозе - два пятидневных курса с интервалом в три дня.